祝電とは?意味・歴史・現代での役割をやさしく紹介

こちらのページでは祝電とは何か、その意味や起源、そして現代における役割について詳しく紹介しています。時代を超えて受け継がれる祝電文化の魅力をわかりやすく解説しています。

祝電を送る場面別のマナーと使える文例集を徹底解説

こちらのページでは祝電を送るシーンごとのマナーや注意点、すぐに使える文例について詳しく紹介しています。結婚式や入学式など、大切な場面にふさわしい言葉選びの参考になる実例が満載です。

祝電とは?送る場面・マナー・注文方法をやさしく解説

祝電とは、結婚式や卒業式、入学式、昇進、開店祝いなど、さまざまなお祝いの場面で送られる電報のことです。現代では、インターネットや電話を利用して簡単に手配できるようになり、多くの人々が利用しています。このページでは、祝電の基本的な知識から、送る場面、マナー、注文方法までを詳しく解説します。

祝電とは何か?

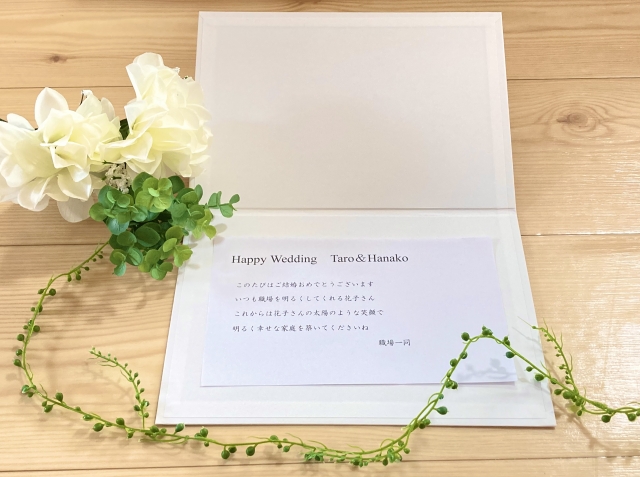

祝電は、慶事(けいじ:お祝い事)に対する祝意を、文面として届ける形式のひとつです。もともとは郵便局を通じて送られる公的な電報として始まりましたが、現在では多種多様な民間電報サービスが存在し、デザイン性の高い台紙や音声付きのメッセージカードなども選べるようになっています。

手紙やメールとは違い、「公式性」「形式美」があるため、フォーマルな場において相手への敬意をきちんと伝える手段として定着しています。特に出席できない慶事においては、自分の気持ちを丁寧に伝える手段として非常に有効です。

祝電を送る場面

祝電を送る場面は多岐にわたります。最もよく知られているのが「結婚式」です。遠方に住んでいたり、予定が合わなかったりして出席できない場合でも、祝電を送ることでお祝いの気持ちをしっかり伝えることができます。

次に多いのが「卒業式」や「入学式」です。教育関係者や元担任の先生が在籍校へ送るケースもあれば、祖父母が孫に送るケースもあり、フォーマルかつ温かいメッセージとして重宝されます。

「昇進祝いや開業祝い」などのビジネスシーンでも祝電は有効です。特に企業の総務担当者にとっては、取引先への気遣いのひとつとして重要な業務とされています。

「出産祝い」や「還暦祝い」、「受賞祝い」など、人生の節目においても活用され、祝電は単なるメッセージを超えた、気持ちを形にする手段として根付いています。

祝電のマナー

祝電を送る際には、いくつかの基本マナーを押さえておく必要があります。まず、「送り先に到着するタイミング」が重要です。結婚式や卒業式などの場合、前日までに届くのが理想とされており、余裕を持って手配することが求められます。

次に「宛名と差出人の表記」です。結婚式なら新郎新婦のフルネームを連名で記載し、ビジネスでの祝電なら会社名・部署名・役職名を正確に表記するのが基本です。差出人名には必ずフルネームを使いましょう。

文面に関しては、「句読点は使わない」という独特のマナーがあります。これは電報文化特有の形式で、「文が終わる=縁が切れる」という不吉なイメージを避けるためとされています。また、「重ね言葉(ますます、いよいよ など)」や「忌み言葉(終わる、切れる、散る など)」も避けるべき表現です。

祝電はフォーマルな文体をベースにしつつも、相手の状況や関係性に応じて温かみや個性を盛り込むのが理想的です。適度な丁寧さと親しみのバランスを意識することが求められます。

祝電の注文方法

祝電の手配は、近年では非常に簡単になっています。主な方法はインターネットと電話注文です。インターネットを利用する場合、電報サービスの公式サイトにアクセスし、希望する台紙やメッセージ文例を選び、届け先情報を入力すれば注文が完了します。

サービスによっては、メッセージ文をテンプレートから選んでカスタマイズできるものも多く、初心者でも迷わず注文できます。配達日や時間の指定も可能で、当日配達に対応しているサービスもあるため、急な手配にも対応できます。

電話注文は、オペレーターとやり取りしながら進める方式で、やや時間はかかるものの不明点をその場で確認できる安心感があります。

また、祝電には「ぬいぐるみ電報」「音声付き電報」「プリザーブドフラワー付き台紙」などのバリエーションがあり、相手に合わせた印象的な演出も可能です。選ぶ楽しさもまた、祝電の魅力のひとつです。

祝電の文例と注意点

文例は、送る相手やシチュエーションによって最適なものを選ぶことが重要です。たとえば、結婚式では「ご結婚おめでとうございます お二人の末永い幸せを心よりお祈り申し上げます」といった格式ある文面が適しています。

ビジネスの昇進祝いでは、「ご昇進誠におめでとうございます 今後ますますのご発展をお祈りいたします」など、適切な敬語を用いた表現が求められます。

一方で、卒業式や入学式など子ども向けの祝電では、「ご入学おめでとうございます たくさんのお友だちと楽しく学んでくださいね」といった親しみや励ましのある言葉が喜ばれます。

また、前述したように句読点を避ける、忌み言葉を使わないなどのルールに注意が必要です。誤字脱字にも注意し、感謝や祝意が正確に伝わるよう心を込めて作成しましょう。